正是青春希望

让我们的未来愿景更为美好

正是青春奋进

让我们的成长步伐更为坚定

正是青春理想

让我们的人生目标更为清晰

云工商青年

用青春为社会进步添砖加瓦

为传播红色革命故事,传承红色基因,展现党的优良作风和奋斗精神,为当代大学生树立正确的人生观、世界观和价值观。近期,建筑与设计学院师生代表带领“慰问老兵,聆听红色故事”社会实践调研队,来到腾冲市曲石镇秧草塘村委会开展一系列调研交流学习活动。

一、文化背景

秧草塘是一个人文蔚起的村庄。当地人介绍,清代曾出过以武先生为代表的多位官员。清末民初,腾冲首届高等学校毕业生毕业,县令捧着香炉率领14名毕业生过五保大街,上状元桥,到黉学祭拜孔子,14名毕业生中4名是秧草塘人!民国时期,该村杨登廷曾担任龙陵、新平、蒙自三县县长,云南省司法厅厅长、财政厅厅长。杨登钧属远征军高级军医官、杨登培任远征军装甲师军官、邵应会任连副、杨登良参加过台儿庄战役、杨登贤任大学教授。1942年5月10日,腾冲沦陷,当晚,刘楚湘、徐友藩、张问德等撤退到秧草塘,召开紧急会议,筹组临时县务委员会,5月28日,各乡镇长,绅士到秧草塘集中开会,选举成立腾冲抗战政府县务委员会。解放后,秧草塘有人官至北京卫戍区司令部空军参谋长,副处以上的国家干部9名!

二、活动内容

7月11日学院团队与秧草塘村开展了“党建交流”活动,活动中秧草塘村支部书记邵立发详细地介绍了本村子的基本情况及党支部的发展情况。随后,开展了关于环境保护及森林消防知识科普的活动,并且进行了现场实际操作。

7月12日,社会实践队伍与秧草塘村村委会的领导及村民们开展了“铸牢中华民族共同体意识的交流会”,下午,共同前往中寨司莫拉佤族村进行“重实践 强党性”为主题的学习交流活动。

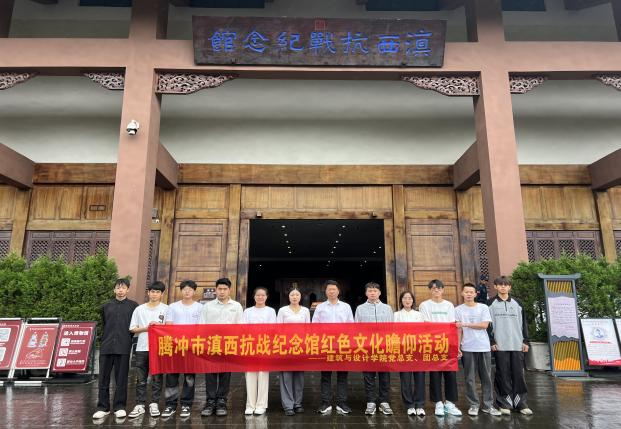

7月13日,社会实践队伍来到“国殇墓园”开展红色文化瞻仰活动。墓园内的滇西抗战纪念馆主要记载了滇缅公路被截断、收复滇西失土、抗日战争的胜利、滇西大反攻取得成功的历史故事。

通过参观“国殇墓园”和“滇西抗战纪念馆”通过展示滇西抗战的历史,让同学们了解历史事件的真实情况和背景。通过文字材料、视频、图片以及抗战文物的展示,使同学们能够深入了解抗日战争中的英勇斗争和牺牲精神,从而增强对历史的认知和理解。同学们深刻感受到抗日战争中中国人民的英勇抗争和牺牲精神,从而激发爱国热情,增强民族自豪感和凝聚力,加深对国家和民族历史的认同感。其中滇西抗战纪念馆通过展示中缅印战区抗战的历史,强调了民族团结和合作的重要性。它不仅是对抗日战争历史的记录,也是对民族团结进步教育的生动教材,有助于加强同学们民族团结意识,增强民族向心力。通过展示和平鸽和十字架的馆徽,以及浸染了烈士鲜血的滇西黄土,传达了和平与进步的价值观念,鼓励同学们追求和平,共同创造一个更加美好的未来。

7月14日,师生队伍满怀激情与期待分别走访慰问革命老兵和老党员,与革命老兵和老党员面对面交流,感受激昂的红色岁月,了解革命精神的传承与坚守,了解共产党人坚持为人民的宗旨信念,感悟初心与使命。

邵应伦老人的故事

我们来到了一位退伍军人家里,他叫邵应伦,是一名50多年党龄的老党员,出生于1952 年,在1969 年 10 月,他怀着满腔热血参军,并隶属于云南昆明军区云南独立第五团,在西双版纳服兵役。1971 年,邵应伦步入婚姻的殿堂,开启了人生的新旅程。然而,命运的考验接踵而至,他的爱人在四十多岁时不幸身患癌症去世,自此,邵应伦爷爷独自一人挑起了生活的重担。

尽管生活艰辛,但邵应伦爷爷依然坚强乐观,他含辛茹苦地将三个子女抚养成人,如今子女们均在外成家立业。然而,邵应伦爷爷并没有因此享受到儿孙绕膝的天伦之乐。2023 年,不幸再次降临,邵应伦爷爷生病,需要在昆明医科大进行治疗。病情的反复让他前后共经历了四次治疗,这期间的痛苦与折磨不言而喻。但邵应伦爷爷始终保持着积极的心态,勇敢地与病魔抗争。

令人欣慰的是,经过一系列的治疗,邵应伦爷爷现在恢复良好,虽然还在吃药巩固,但他的精神状态已大有改观。在接受采访时,邵应伦爷爷多次表达了对政府的感谢,他激动地说:“是政府的关心让我感受到了温暖,让我有勇气和信心面对生活的重重困难。我过得很开心,也很知足。”

邵应伦爷爷的故事令人动容,他的坚韧和感恩之心为我们树立了榜样。在政府的关怀下,相信他未来的生活会更加美好,也希望更多的人能从他的经历中汲取力量,勇敢面对生活的挑战。

邵立松老人的故事

随后团队一行前往原村支书邵立松老人的家里,他是原秧草塘社区监委会主任原党总支书记。曾经当过7年兵,做了30年的村干部,为村子的发展贡献了极大的力量。据老人讲述,农村体制改革前,秧草塘大队和联队干部为解决村民饮水问题而大伤脑筋,试图用大竹、土陶管等办法引水,均以失败告终。他当兵时,部队驻在五鼎山,那里的状况与家乡差不多,仔细观察后,他发现驻地每个村寨在高处都建有几个收集雨水的大水窖,老百姓过冬用水都是靠雨季收集的雨水,他从中得到启发。退伍后,1984年他当选秧草塘小乡乡长。1985年开展增百致富,时任腾冲县委书记的段时中同志到秧草塘调研,段书记来到小乡政府,邵乡长说:“段书记你先坐,我去要点水来冲(泡)茶”。段书记说:“等等,我陪你去”。两人来到井旁,几个村民正在逼水。邵乡长跟村民讨得半壶水。段书记站在一旁,脸色铁青,一言不发。回到小乡政府,段书记详细了解了秧草塘缺水情况。2000年,政府拨出10万元专款给秧草塘解决饮水问题。

秧草塘人拿到政府给的第一笔补助资金后,邵支书结合实际,用修水窖蓄水的方式将仅有的一点水源蓄积起来。通过测算,建造蓄水池所需材料、水管、水表等约合30—40万元,除政府补助的10万元外,还需最少20多万元。20多万元,对于当时的农村来说,是一个闻所未闻的数字,更别说一个高寒山区贫困村了。贷款,数额巨大,没有抵押,上面不批;个人名誉借贷,家产不够抵押;集资,老百姓拿不出钱来。但饮水问题必须解决,结束苦水历史,是村委会义不容辞的责任。邵支书立下军令状,“如果水窖建不成,干砸了,大家可以去他家拉猪,牵牛、拆房子、卖山卖树卖地基,他用身家做担保,苦水问题一定能解决。到时候,哪家吃不上水,所集资金,村委会三倍赔偿。”村委会反复召开各种会议,走村串寨做工作,广泛听取群众意见,最后决定,不管有多困难,就是砸锅卖铁也要集资建水窖。终于,水窖得以建成,在建成后,各家各户也都过上了能随时吃自来水的生活,苦水问题得到缓解。

三、结语

此次“慰问老兵,聆听红色故事”社会实践调研活动,意义非凡,在重走革命足迹,学习和了解了革命的光辉历程之后,我们再次面对面感受和体会百折不挠、艰苦奋斗的鲜活革命精神,深受震撼。革命老兵和老党员们给我们上了一堂生动而深刻的红色教育课,增进了彼此的情感共鸣。